在Airlie beach很快就找到了住的地方,房东是一个中国女生,叫Ashley,和她台湾的男朋友Yen。我的室友也是一个台湾女生,她们在镇上最大的游船公司工作。

适逢疫情,Airlie作为旅游小镇,生意冷清。我也没立刻开始找工作,每天呆在新家里,学学英文,写写日记。约上新认识的小伙伴Sherry,一个99年的小姑娘,玩遍了所有低价销售的旅游项目:直升机看心形大堡礁;游艇出海浮潜看珊瑚海;参观白天堂沙滩。

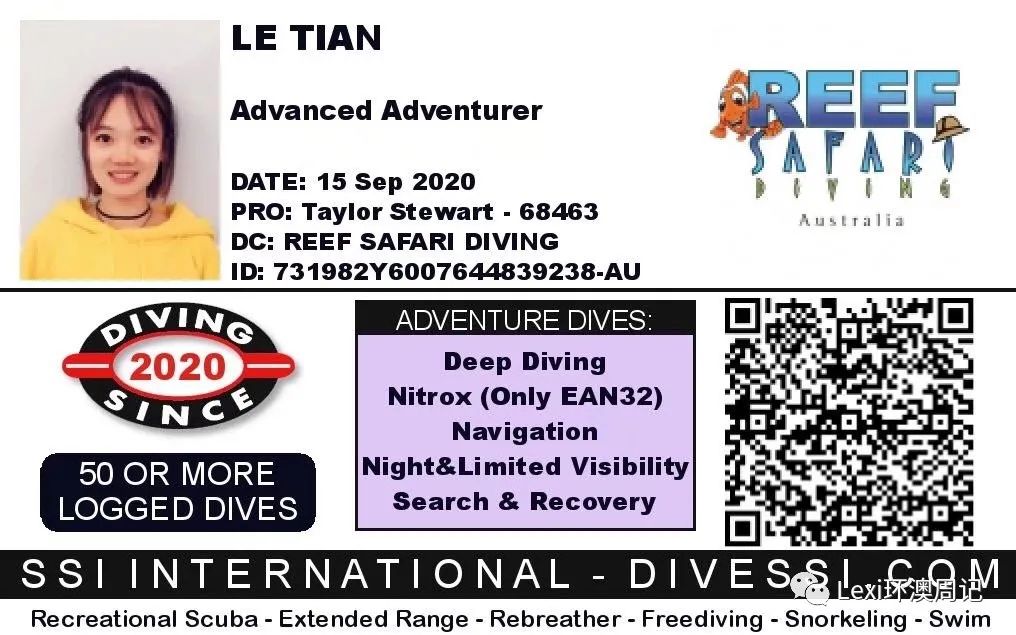

Ashley见我不急着找工作,便跟我提起,镇上的潜水公司提供潜水志愿者机会,跟着游船出海大堡礁,协助教练带游客下海潜水。只需要80天,就可以换潜水教练证。我立马来了兴趣,二话没说上网填了报名表。

潜水公司很快集中了报名者开会。会议室里包括我一共5个年轻人,各自离着半径1.5m坐在椅子上。一个中年,头发发白的大肚子男人,走了进来,用消毒液擦手,开始对我们介绍。他叫Peter,有大概20年的潜水经验,也是这家潜水公司的合伙人。

他说,因疫情关系,游船公司和潜水公司都暂停营业,正在等昆州政府通知。希望我们可以做好准备,随时出海。接着,他问,有谁之前有过潜水经验,除了我和另一个女生,剩下的男生们都举了手。

Peter说,那接下来两天就让Giacmo训练两个女生的基本潜水技巧。然后走进来一个很高,金色头发的男孩子,我眼睛一下就直了,有一种喜悦只属于花痴。

Giacmo是之前留下来的志愿者,他帮忙训练新的志愿者。

跟我一样零经验的女生,叫Sydney,澳洲人。坐她右后方的叫做Mauri,阿根廷人。坐最后面的是Matt,法国人。还有Juna,加拿大人。加上我,俨然一个小型联合国集合。

客套场面话说完,Peter就带着我们来到后院的游泳池,让大家换上了潜水服,背上氧气瓶,跳进泳池。学习使用脚蹼游泳;如何重新戴上在水中意外掉落的呼吸器;如何应对同伴氧气瓶没氧等情况。

澳洲的七月份,已经开始冬天,即使是北边城市温度偏高,泳池里的水还是透心凉。Giacmo打着哆嗦跟我们说,海水的温度会比泳池水的温度高不少,别担心。

当天晚上,我的大姨妈因冷水刺激提前来了。

第二天,只有我跟Sydney需要继续训练潜水。我没下水,蹲在泳池旁观看。没一会就开始经痛,我蹲在角落,疼出一头冷汗。

Peter问要不要送我去看医生,我请他送我回家。一路上,我趴伏在膝盖上,直不起腰。这真的是史上最痛的一次,可以用惨绝人寰来形容。然而之后的每一次出海潜水,Peter都不认为“经期”,是一个值得请假的理由。我们有一位女教练,每次也都是塞棉条,照样潜水。我一度怀疑在西方人的身体构造中,根本没有痛经这一回事。

除了在泳池实操潜水,我们还每天还需要上潜水理论课,学习海洋生物的种类,学习如何应对潜水紧急救援情况,心脏复苏CPR等。

得益于每天相似学生时代的生活,以及不想下泳池冰水的共同愿望,我们5个志愿者很快团结成“同一联盟”。他们教我澳式俚语,我教他们普通话,课间开开玩笑,放学后一起party。

终于,好消息来了,游船公司被允许重新运营,一周出船3天。我们兴奋不已,迫不及待在真正的海里尝试深潜。

游轮上中下共3层,可容纳200多游客。旺季最高峰时,似乎一次曾接待300位游客。我和志愿者小伙伴在船上的工作有:介绍水肺潜水注意事项;以及浮潜区域,珊瑚种类及鱼类的大概介绍,以及照顾晕船呕吐的客人。

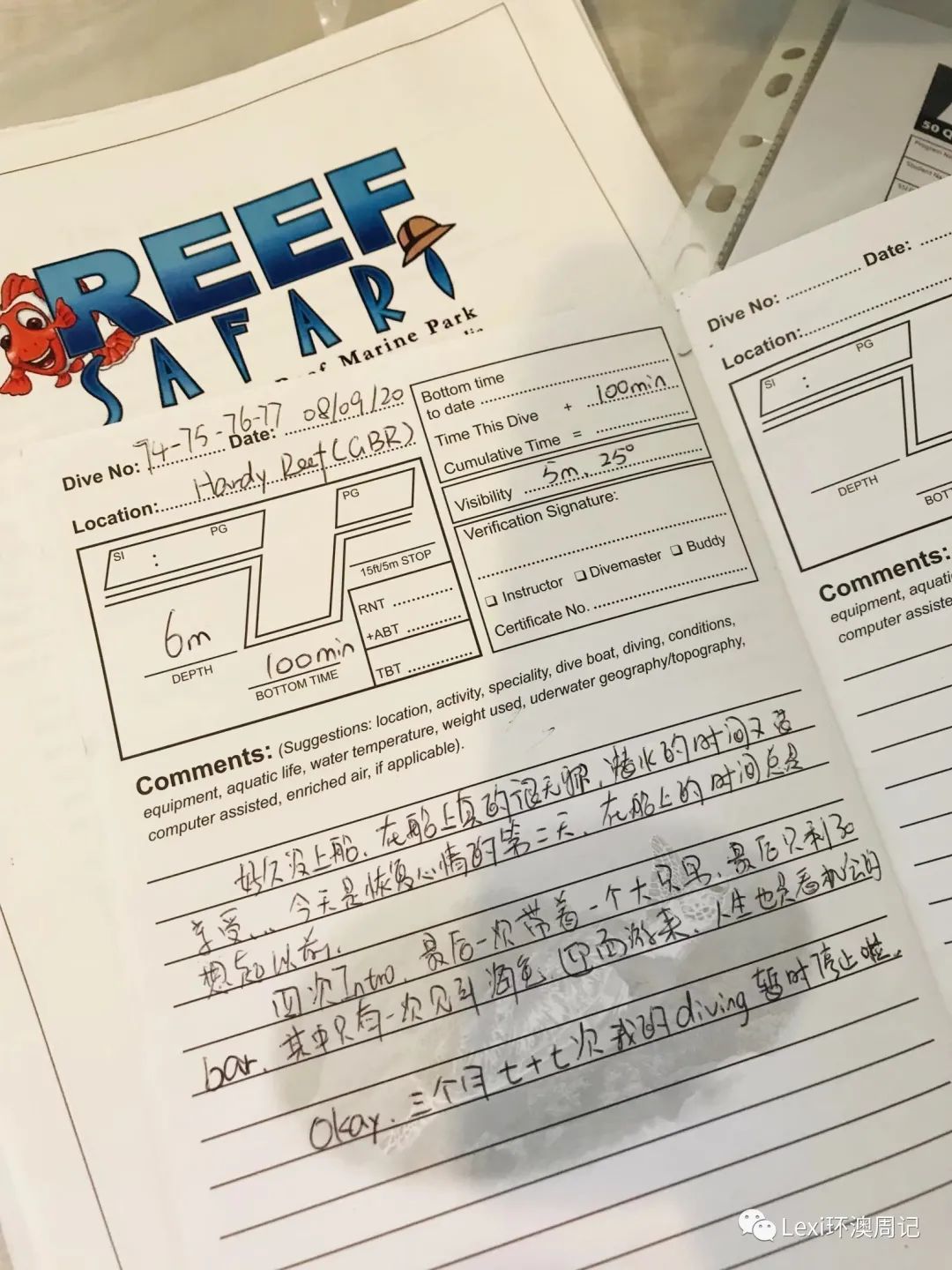

船从Airlie码头出发,经过Hamilton Island,在一望无际的大海中全力行驶,共用了三个小时,到达位于大堡礁的Hardy Reef。

海的中央,有一个巨大的两层人造平台,英文pontoon,意思是浮码头。客人们排着队下船,惊呼四周被海围绕的奇妙。

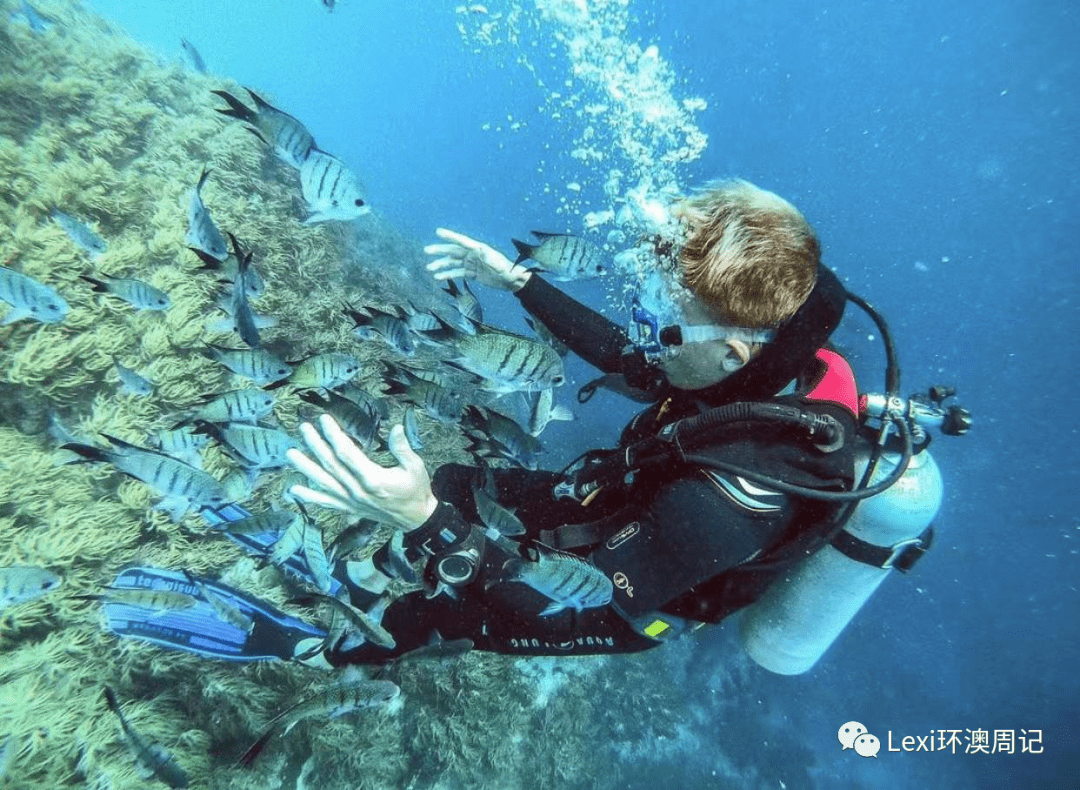

我们则迅速换好潜水服,在深潜准备区域,帮客人戴上负重腰带,脚蹼及穿戴氧气瓶。然后带着他们,下楼梯进入海里,在被专门隔出来的出发区,做最后的氧气呼吸器的适应测试。每个志愿者手挽着1-2个客人,跟随着教练,一对接着一对,扎进海水里,慢慢深入海底世界。普通深潜(intro dive)的深度为3-6米,有证潜水为10-20米,潜水者深潜训练则为20-40米。

从平台出发到珊瑚礁附近,有大约10米的距离,这段距离深不见底,而且时有海浪的推动,易偏离行道。需要紧紧跟着前方的教练,也需要不时侧头看客人,用手势询问他们是否ok。大部分的客人都没问题,但有时会碰到怕水或胆小的客人,出现耳鸣或恐慌的情况,则需要调整身上的BCD(连接氧气瓶的浮力衣),慢慢上升到海平面上(如上升/下降速度太快,会对耳朵和心肺产生严重的损伤,特别是20-30米的深潜时),让他们平静心情,再次做好下潜的心理准备。

顺利到达后,我们就沿着珊瑚礁,慢慢游动,时不时轻拍客人的手,示意他们看神奇的珊瑚世界:

成千上百成群的黄尾鱼,像波涛一样游动;

长达一米,蓝色、紫色的蛤蜊(clam),会感受到异物的靠近而合上;

时而出现在潜水者附近游泳的大海龟;

长得奇丑无比的苏眉鱼(wrasse);

还有很想伸手摸一下的软软蠕动的海参。

在海中无声且慢半拍的环境中,每个人都睁大着眼睛,四处张望奇妙的水中世界,对视,分享不可思议的眼神。

一趟intro dive来回,大约半个小时。然后我们将客人带回陆地,上岸换上新的氧气瓶,然后继续接下一批客人。尽管每次的潜水路径是一样的,但每次看到的生物都不一样,需要用心留意。比如非常罕见的龙虾鱼和海星,每次他们上岸炫耀分享时,我都捶胸口,怎么就我没见到。

随着潜水次数的增多,我也从一开始需要由教练牵着手的小白,变成了可以一次手挽两个壮汉的潜水员。偶尔碰到潜水镜模糊,看不清前方;或者呼吸器漏水的情况,也不再紧张,安全应对。在潜水客人太多的情况下,没时间上陆换氧气瓶,剩下80bar也可以轻松再带一轮。(正常情况下,客人需使用220bar满瓶,来进行一次30分钟的潜水体验。用氧情况会根据潜水员经验多少、呼吸频率、体能消耗等方面而不同。)

海的脾性千变万化,谁也摸不准。当海平面温和平静的时候,海里竟波涛汹涌。

最困难的一次潜水,下海的过程很顺利,谁知道中途遇到了超强海流,把我们吹到了航线以外的珊瑚礁上方。我用尽全身的力气,拍打脚蹼几乎快要抽筋,也只能保持停留在原地,不被吹得更远,还得拽紧了身边的客人,更要努力小心,不让脚蹼踢到珊瑚上。我跟身后的潜水员心力交瘁,互相交换了个无可奈何的眼神。而我身边的客人,他甚至不知道我们正在被急流猛推,还开心的自顾在欣赏珊瑚和鱼。

海底情况困难也就罢了,最麻烦的就是带到胆大的客人。他们要不然就是摆脱我的手,想要游得更深,又忽然控制不住自己的潜水服浮力,突然上升。我不停地打着手势让他跟着队伍,他还给我装看不见,我只好游过去,拉着他的氧气瓶,把他领回原位,让他跟所有人都保持同一个水平面。

在深潜过程中,任意的突然上升下降,对耳膜甚至身体都会有损害。有时天气不好,海底能见度不到10米,潜水员必须严格按顺序排列,眼睛时刻盯着前一个潜水员,保证整个队伍都有序且安全跟着最前面的教练。否则几秒时间,就会迷失在海底的可能。

还有些壮汉,喜欢反控主导权。明明应该是我挽着他,控制我们的速度和潜水深度。但他们会习惯性地用力量压制我,我再努力维持,一轮下来,我的手被扯得生疼。又好气又好笑。

最轻松舒服的当然就是带队有证潜水。客人们有至少3次以上的潜水经验,并持有open water以上的潜水证。他们不再需要一对一,手牵手。我们只需要跟在身边,自由潜。

而我的第一次跟有证潜水团,就出了个大洋相。所有人穿戴好一切装备,乘搭快艇到了潜点的起端。于平时从楼梯走下海中的方式不同,我们需要从快艇踏出一只脚,然后整个人自由落体入海。眼见着一个接一个的,扑通扑通的不见了,我也只好捏好鼻子,闭着眼睛,壮士下海了。

在海水的冲击力下,我的一只脚蹼掉了出来,潜水镜也进了水。我顿时就慌了,生怕他们一扎猛的下潜,丢下了我。我忙喊Peter,Peter,Peter,I lost my flippers!!!

Peter冷静的转头看向我,Lexi,calm down,put on your fins. 这感觉就像掉进泳池猛喊救命,别人说,站起来,泳池才1米深。

我默默重新穿上我的脚蹼,弄好潜水镜。然后在Pete的r带领下,大家开始沉入海平面。慢慢的一米一米下沉,直到到达12-15米的深度。一行共7人,间隔1米的排着队,沿着珊瑚礁,潜水前进。潜水途中,还有好心的客人不时回头用手势询问我是否ok。让我更觉得脸红。

有证潜水,比普通潜水体验长一些,差不多50分钟。一出水后,像是喝醉了的一样,头晕晕的,背上的氧气瓶仿佛重千斤,双腿一软,于是我在出海楼梯上摔了一跤,在手背上留了一个永久纪念疤。我自豪我骄傲。

头晕这个情况可能跟上升速度,或身体素质等有关,潜水经验多了后,会有很大的改善。

因为刚恢复旅游业,游客并不多。每天会大概有2-3次的intro dive,结束后,我们就会进行日常训练。我是志愿者中泳技最差的、力气最小的、英文也最烂的一个。其他的志愿者小伙伴们都非常“同情”我,愿意照顾我,帮助我。

比如说游泳测试,穿脚蹼在海面自由泳。这对他们似乎轻而易举,每次都只有我超时,游到最后,都精疲力竭。Matt就在旁边喊着加油,come on last 10 meters.

在海中的原位停留测试,在浪的不停推动下,需要不停用脚蹼划水,保持自己停在原位。Juna偷偷在水里抓住我,让我不至于漂得太远。

我们还一起做海底营救,将目标受困人,一米一米递交给上一层的伙伴,直到托出水面,求救水警。

除了训练外,偶尔教练会带着我们fun dive,去不对游客开放的珊瑚群探险;或者带着我们进入30米深的海底世界深潜。

在深潜过程中,教练时不时会顺手捡起游客掉下来的眼罩或呼吸管等海洋垃圾。这一举动,燃起了大家的使命感,比起奇特的深海情况,我们更热衷于找垃圾。

深潜出水前,需要在5米的地方,安全停留3分钟,便于排出体内累计的含氮量。这时,大家就不甘寂寞地,在水里各种搞怪,倒挂在绳索上;摘下呼吸器,说着哑谜;要不然就玩起抓人的游戏。

Hardy Reef共有新旧两个平台,荒废的旧平台是工作人员过夜住宿的地方。潜水志愿者会轮流,留在平台上,收拾打点平台上的基本工作。

终于轮到我的机会来了。在大堡礁住一晚,想想就兴奋,更何况还是免费的呢。

我协助Michael,解绑游轮的绳索,挥手送别整艘船的人,整个大海恢复了宁静。只剩下包括我,4个工作人员。

Michael说他已经在这里做了一年多的志愿者,他还曾经跟着Peter到斐济当过一段时间的潜水教练,等他拿到教练资格证后,再考虑回英国读大学。他的人生阅历丰富得,让我一点也不相信,他才刚满二十岁。外国孩子的人生轨迹,总是不会按部就班。我羡慕他们有胆量,有家人的支持,去体验世上各种酸甜苦辣。

我无法用言语形容,那天下午看到的日落。是我人生里看过最最最最最最美的日落。

四周一望无际的海平面,安静得只剩下海鸥鸣叫。面向太阳落下的方向,天空染上一片渐变的暖黄色,倒映在波光粼粼的海里;我慢慢转身,身后的天空和海面一片粉蓝色,月亮也悄悄在海平面上冒出了头。我来回转身,不可思议地看着眼前这副景色,就像是一面巨大的镜像世界……像《爱乐之城》里的天空一样奇幻。

我很想像诗人一样,当场作诗几句,直抒胸臆,可惜文化受限,我只能不停发出“哇…我的天呐”来表达我内心的震撼。

大自然的鬼斧神工,是它带给人类的美好,是我们热爱生命,热爱探险的理由之一。我真的好想再看一次。

第二天,是游轮休息的日子。

早餐过后,Michael说,今天的工作很简单,只需要刮干净船下玻璃上的贝壳,清理海底绳索上的各种海藻,然后就可以去自由潜啦。

我们两个很快的换上了潜水装备,熟练地滑入海里,一人负责一边的船身玻璃。我用右手拿小铲子刮贝壳,左手扶着玻璃,双脚不停拍打脚蹼,保持身体在海中能保持相对静止。

一番努力后,我们上岸重新给氧气瓶加满氧,然后换另外的铲子,准备继续下水清理绳索。刚入水就看见了一只大海龟,我们就不受控制地,跟在大海龟的身后一起游啊游。

直到Michael打手势,说要先开始工作。我才发现,放在衣服兜里的小铲子早就掉进茫茫海底了。Michael问我是不是早有预谋,怪不得一开始,主动帮他拿铲子。

没有铲子就没法清理。于是,自由潜的快乐时光提早来临。

我们游到了另一片还未对游客开放的水域,这里的珊瑚更多样,更生机勃勃,水质和能见度也更清晰干净。

还有小丑鱼尼莫最爱安家的珊瑚品种(anemone),我在珊瑚上探着头,看几只小巧的尼莫在家门口游荡,超级可爱。

途中还看见了一条一米多长的胖胖wrasse,我们尾随它身后,看着它优哉游哉地溜进一个巨大的窝里,开始躺着睡觉,我趴在洞口看,恨不得把它拽出来跟我玩一玩。

直到氧气瓶快不够了,我们才意犹未尽的上岸换衣服。

另外的两个工作人员很热心,提议带我们坐快艇出海,从不一样的角度看珊瑚。密密麻麻的珊瑚礁露出水面,像一块新大陆,藏在海底的部分深不可测。又有一只海龟慢悠悠的游在海面上,我甚至看见一只小鲨鱼,从快艇底下快速游过。我惊恐问到,这里竟然真的有鲨鱼,但他们似乎一点也不怕,说鲨鱼不会游到已开发的深潜区域。

第三天,我们等来了游轮,和新一批的客人。常规的游客潜水日程后,在回程的路上,我迫不及待地跟志愿者小伙伴们分享了这两天的精彩,fun dive比intro dive好玩几百倍。大家兴致勃勃的讨论着各自在海上过夜的经历,讨论海里的一切生物。我参与其中,感受他们的热爱及热衷,觉得自己仿佛跟他们一样,有自由的灵魂、拥有可贵的经验。

以上,都是美好的回忆。杀死理想的往往是现实。

最后我没完成80天的志愿潜水者工作,我只做到了一半。

可能因为水太冷,冬天刺骨的海风,吹在湿透的潜水衣上,我们每天得坚持冷上4小时,每每冷得我发誓,再也不要继续了。

也可能因为每天来回6小时的船程,连续几个月消磨了我所有的激情。

还有最重要的原因是,我还得抓紧时间集三签。

搬离Airlie,找新工作,回归正常轨道,感觉潜水的生活像梦一样。仿佛过了很久很久。

回忆里,海水好像也不这么冷,如果再重来一次,我会不会咬牙坚持下去;还有在船上漫长的时间,我是不是该突破自己的舒适圈,提升自己的社交能力,还有英文水平;更珍惜窗外全蓝的风景…

好吧,没关系,至少我也经历过。

还没有评论,请在下面添加你的声音!