What’s past is prologue.

凡是过去,皆为序章。

01

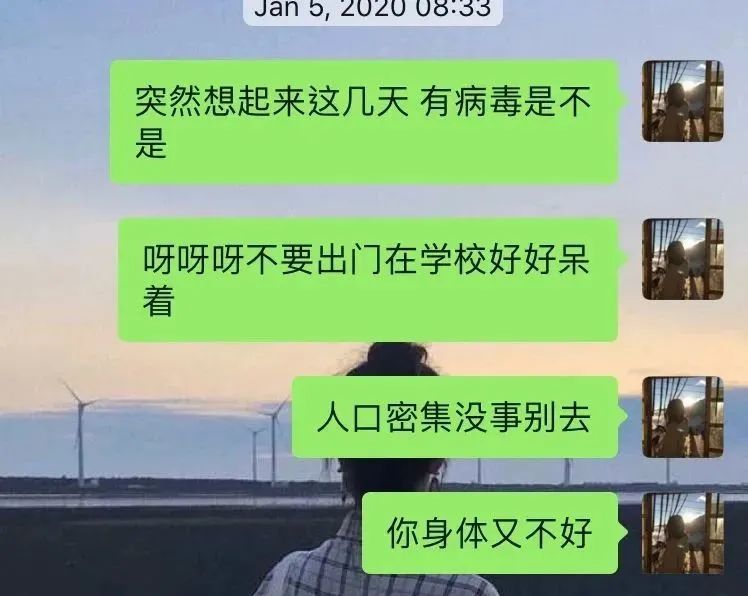

一月初,从微博上看到十几起病例,觉得不太乐观,跑去问候在武汉上学的朋友。结果就是,好像外地人要着急得多。

一月二十三日,中国国内确诊553例,17人(湖北省内)死亡,武汉封城,各国开始实施针对性筛查。

一月二十五日,澳洲第一例新冠状病毒感染者于墨尔本确诊。

一月二十六日,新州确认了三例新冠状病毒感染者。

二月一日,澳洲宣布了旅行禁令,大批国内留学生被迫留置。旅行禁令下,很多人尝试通过第三国(隔离14天后)入境。

对于大多数中国人来说,这是最糟糕的一个春节。

自己也把口罩翻出来出门默默地戴上,街道依旧热闹,行人来来往往。

放眼望去路上三两个戴口罩的人。只是很奇怪,“没有口罩和洗手液”的字样却贴在每间药店门口最显眼的位置。

图片来自网络

大概是从某天去图书馆把唯一的口罩弄丢了,之后就没再戴口罩了。

除了逛超市,跟外界接触不多,宅家的时候比较多,搭公共交通的时候坐在角落一边。

02

国内疫情大爆发,确诊人数和死亡人数每天都在直线上升,每天起床的第一件事就是查看疫情,看着看着就泪流满面。

1330,2066,4535,5999,7742,9720,11820、17355,20471,28060,31248,40235,55745……

每一个数据都像一根肆意增长的长长的刺,深深地扎在脊梁。

四面八方的不实信息、断章取义的文章铺天盖地,它们比病毒来的还要猛烈。

那个时候,自己也很丧,觉得什么都做不了,只有不停转发数据和报道给家人,让他们注意防范。

焦虑、恐惧、失望,牺牲、努力、感动,被黑暗笼罩的日子里,所有人一起奋战。

病毒让家人团聚在一起,病毒把人民凝聚在一起。

我的医护朋友每天坚守在自己的岗位上,

我的家人已经过上了不分白天黑夜吃睡睡吃的宅家日子。

两岁半的谭一烦每天都站在小板凳上趴在窗口向外面看,

小奶声碎碎念道:

“奶奶,今天我可以出门玩滑滑梯吗?”

“奶奶,我戴口罩是不是就可以出去玩了?”

“奶奶,你看!外面有个人没有戴口罩!”

03

与此同时,在全世界的关注下,中国也饱受争议和偏见:

“中国人什么都吃”;

中国人的抗疫措施被一群看客嘲笑;

中国的体系和人权被外媒无限曲解放大;

“中国病毒”的字眼占据各大头版头条。

图片来自网络

每一个字都像一把刀,刺向本就处于苦痛中的华人群体。

这时,我才发现,标题党和无知派原来哪哪都存在!

二月底,中国国内大量省份没有出现新增病例。

但在日本、韩国、意大利和伊朗开始出现新的爆发,世界卫生组织将新冠肺炎的风险等级提到最高级别。

04

开始自驾上路之后,对疫情的关注减少了些,知道家人都平安在家也很安心。

在堪培拉停留的这段时间里,这座城市的数据还处于零感染。

看不见一个人戴口罩,餐馆酒吧旅店人流涌动,所有集会活动一切如照常,甚至让我有一种病毒不曾存在的错觉。

每个阳光普照的午后,放工的人们就端着啤酒杯在街头的椅子上欢乐地交谈。

是的,我的确放松警惕,以为不好的一切都要过去了。

在青旅里住了二十天,遇见了很多人,病毒成了最热门的话题。

瑞士姐姐关怀地询问我的家人,跟我一起分享食物和鸡尾酒,在pub里舞动,她每一次见到我都会拥抱我。

以色列小哥总是不忘围绕中国和病毒、政府和人权问一堆我不知道答什么的问题,时不时露出一脸别有意味的笑。后来我已经放弃交谈直接白眼以待了。

有个叫摩西的大哥(手上刺了大大的中文“摩西”),我总是在活动室的沙发上看见他。我坐在旁边的时候他就一直换台,终于切换到一个没有“病毒”的综艺,他压低了声音说, “I don’t care the fuckin* coronavirus”。

两个美国姑娘对中国的防御措施很是惊讶,她们一脸诚实地说美国人很懒身体很差,每年冬天都要打各种疫苗。

除了有一个大妈,印象里她是特殊的。她刚入住,在我的对床,在我们聊天持续的第二分钟,大妈听说我是入澳三个月的中国人,原本躺着的她立马坐了起来,借口冲澡仓皇逃走,留我原地懵逼。于是,我想到,疫情最开始,国人听到“武汉”的反应是不是也这样。

三月初,在后厨做工,大家和往常一样,在讨论悉尼又有几人确诊,纷纷劝我留下不要远行。原本有去悉尼计划的小伙伴也无奈于病毒的猖狂取消了行程。

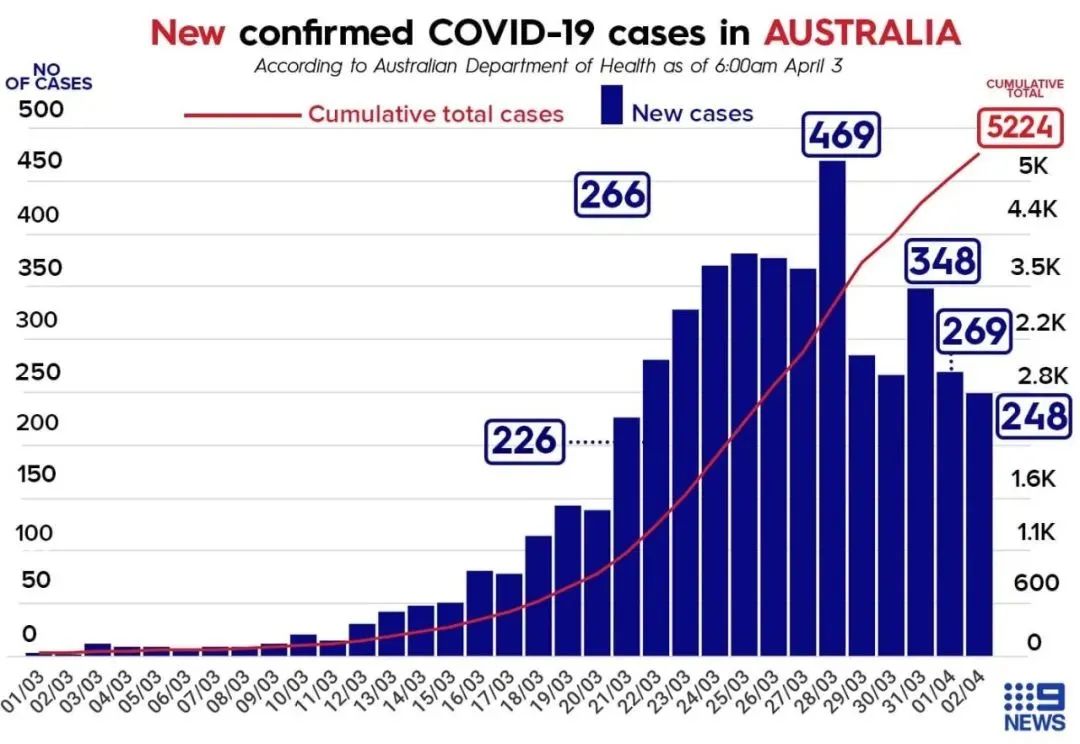

三月十日,澳洲的确诊人数破百,各地超市的厕纸被疯抢。

三月十二日,工作结束,因为不想耽误自己的计划,跟小伙伴们一一告别后,还是离开了堪培拉,踏上了一个人的海岸线之旅。

三月十三日,新闻里说,F1澳洲赛事取消。

一个人一路慢悠悠开车到达了悉尼。街道上没有想象中拥挤,仍旧是零星几个华人面孔在戴口罩,一些餐馆已经关闭。

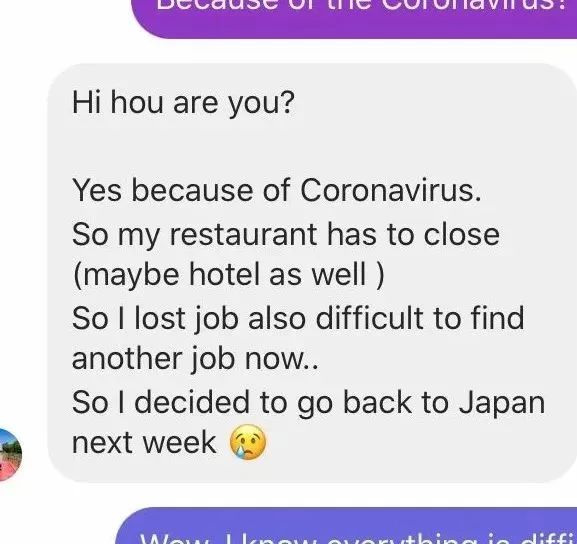

小伙伴Jaime的学校因为疫情停课一周,她工作的餐馆生意惨淡,原本要去珀斯参加下一场美食节的行程被疫情打乱,整个团队的机票都作废。

离开悉尼的那天,台湾小伙伴Lynn给了我两只珍贵的口罩。

05

我继续前行,整整一周,从一个海边的营地向另一个营地移动。

遛狗、冲浪、晒太阳,澳洲人的阳光和活力看起来丝毫不减。有人说,澳洲人真的不怕病毒。但从很多方面来看,影响是不可避免的。一个营地host说这是他24年来第一次有机会放假。

这段时间里,我基本上都是一个人活动。海滩晒太阳、做饭、逛超市,看日出日落。

到了一些几乎看不到亚洲面孔的偏僻小镇,遇到过很友善的人,他在会在路上因为你犹豫不决的眼神主动跑来询问;当然,也遇到了不怀好意的人,听到了人生第一句“快滚回中国”,事实上,我只是在超市货架边安静地跟他擦肩而过。

那个时候,在沙子上,常常故意在太阳下翻烤自己。想着这样是不是可以在人群里不用显得太不同。可太天真,我黑色的头发,棕色的瞳孔,黄皮肤,可能在一些路人眼里本身就是一种唐突的出现。我甚至开始怀疑自己的初衷,像一个害怕出错的小孩。

除了孤独,更感受到华人在这样一个处境下的难处。正如,走在小镇的街上,我一个人肯定是不会(gǎn)戴口罩的。

戴不戴口罩?

西方观念:得病的人需要戴口罩。

东方观念:保护自己保护他人。

06

戏如人生。

两个月前,我苦口婆心劝家人引起重视,要戴口罩勤洗手。

结果剧情反转的太快。

两个月后,我成了众人关心和督促的对象,然而我既没有口罩,也没有洗手液,更没有厕纸。

三月二十日晚九点,澳洲对非澳洲公民和PR实施“封国”禁令。紧接着新西兰关闭边境,澳元汇率跌到历史新低;塔州封州。

三月二十三日,澳洲确诊人数达到1353例,维州宣布将关闭学校,服务行业都将关闭。

三月二十四日,南澳、北领地、西澳关闭边境。

连续睡了好多天的车和帐篷,决定找张床改善一下。

路过一个叫做woolgoolga的海边小镇,本打算短暂停留一晚。

没想到这一停,就是没有期限。在这里遇见了好多跟自己一样的WHVer,来这里的外来人不是已经在农场工作,就是为了等一个农场的工作,他们其中有百分之八十都是因为疫情工作受影响来了这里。

三月二十五日,澳洲确诊人数2136人,各大商家关闭店铺,昆州封锁边界。

三月二十六日,全澳确诊人数3059人,有近一百万人因为疫情失业。

三月二十九日,澳媒终于承认戴口罩有效防止冠状病毒传播(妥妥的美国小跟班)。

三月三十日,全澳确诊人数已破四千,澳洲政府称将给雇员每周750澳元的工资补贴(跟我毛关系都没有)。

全澳各州实行了严格的社交距离禁令,如“禁止公共场所2人以上聚集”,如有违背将面临高额罚款。

爆表的疫情之下,相同的剧情在澳洲又一次上演。直线上升的数字,关闭的边境,取消的航班,受限制的出行自由,失业和经济危机……

昆州封境,我的行程没办法按计划进行了。

车的rego账单送达到了,新一月的车险个人险话费已自动扣费,按天计算的房租,三天一囤的食物,肉眼可见不多的余额。

先吃点吧,

去走走吧,

买瓶酒吧,

睡一觉吧。

爸妈跟我说能回家就回家吧,以后还有机会的。

偷偷瞄了眼机票。五位数的票价、数个国家中转以及各个国家的入境限制和隔离措施。

得了,我还是掐死这个念头,坚决不给国家添乱。现在,我只祈祷身体好好的!

只有真真实实发生在自己身上才能够感同身受,此时的我更像一只逃难的灰鼠。

但其实,这一年,大家都很难。

我周边好多小伙伴,丢工作的,停歇工作闲置在家的,仓促回国的,回国机票取消被迫留置的……

刚“曲线入澳”的留学生们又面临停课,付着高昂的房租和学费,关在家上网课。

07

幸运的是,在这里遇见了很好的伙伴,有海有山有阳光。

在小伙伴们的建议下,申请了农场的工作,住进了便宜又温馨的合租房里,组建了一个亚洲小团体。

一个农场的工作需要无止尽的等待。我从最开始的期待,到迫切发邮件争取机会,到现在不报任何希望只想抛开一切死赖每一天。

白天小伙伴们都去农场工作的时候,我就看看书听听新闻喝喝咖啡写写文,一个人到海边晒晒太阳,去附近的超市买菜、学做新的食物,坚持每天运动,俨然老年退休干部的美好生活。

到了晚上,三三两两围坐在一块儿,唠唠嗑喝喝酒。

想想,现在咸鱼般的日子也是极好的。

吃晚餐的时候,室友Yumi说,白天在外面看见警车,两个人以上聚集被抓到要罚11000刀,坐车也不行。

农场的监工每天把“保持1.5米的社交距离”,“我不想丢掉工作”“只要有一个人感染,整个农场都得关闭”洗脑式地挂在嘴边,一有风吹草动就上报。眼下,谁也不想丢掉工作。

成年人的字典里没有容易二字。

这一年,活着且健康,就是最好的!

还没有评论,请在下面添加你的声音!