奔赴千里,来到这个背包客口中,世界上最孤独的城市,小颜径直入住了天鹅河畔的豪宅。作为西澳首府,珀斯分明是温和的地中海城市,并没有一丝狂野西部的意思。

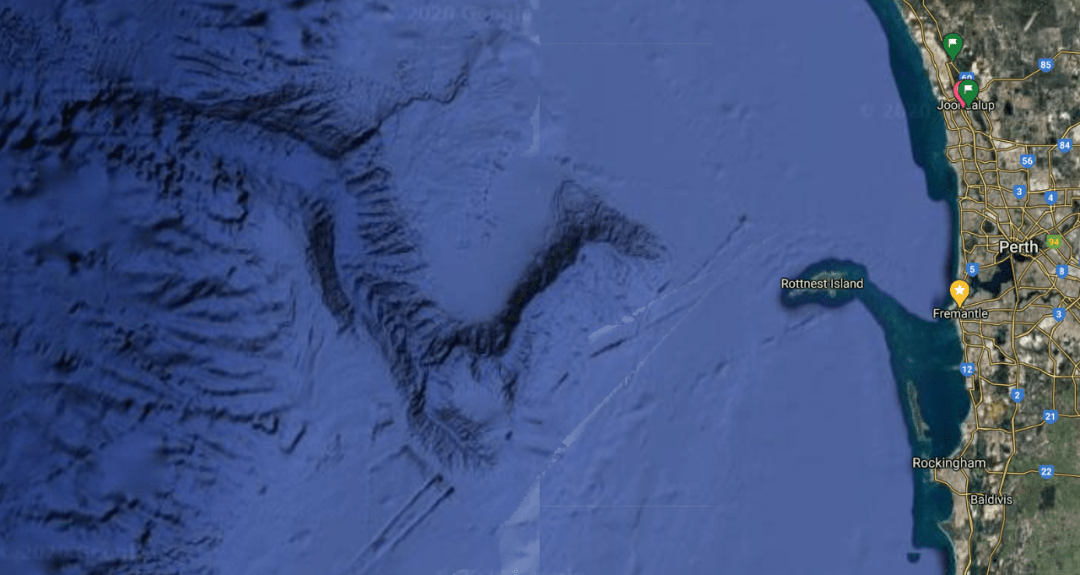

1697年,荷兰军官Willem de Vlamingh结束了指Quokka为老鼠的罗特尼斯岛之旅,转而开始了天鹅河的探险。早在海平面上涨前,天鹅河从老鼠岛以西入海,在大陆架边缘冲刷出了堪比Grand Canyon的海底峡谷。

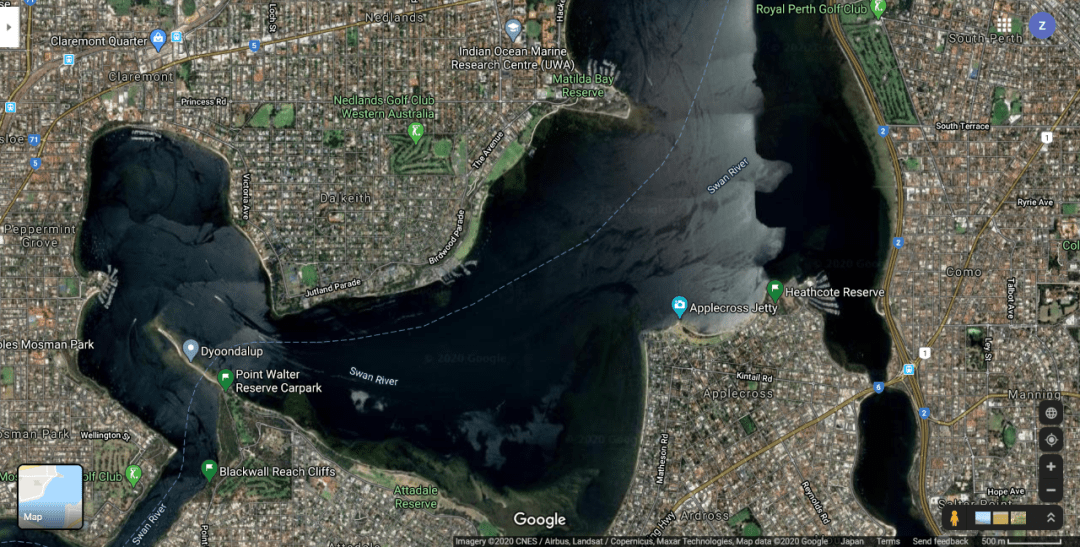

在卫星地图上清晰可见

戳图看老鼠岛游记及攻略

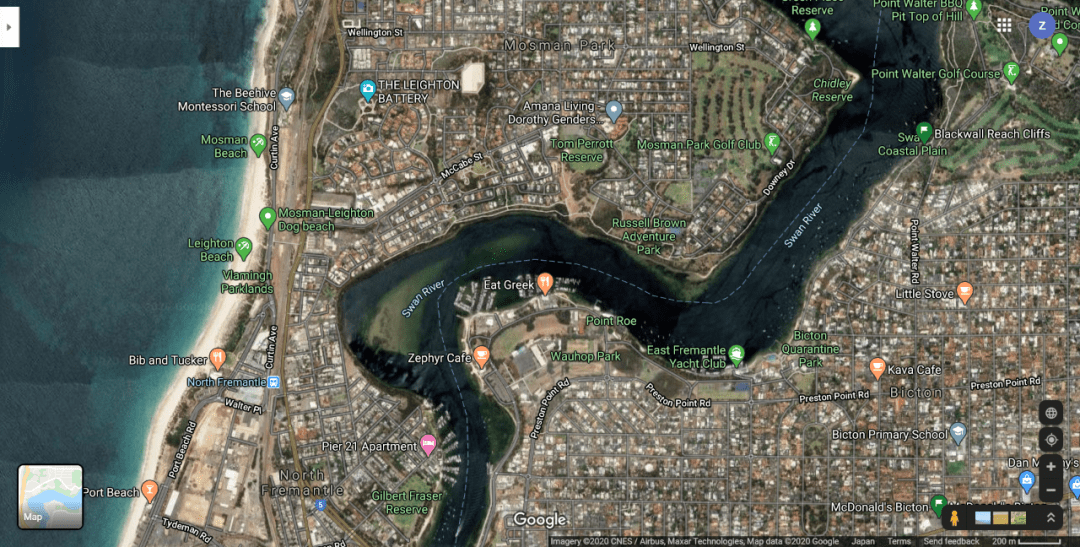

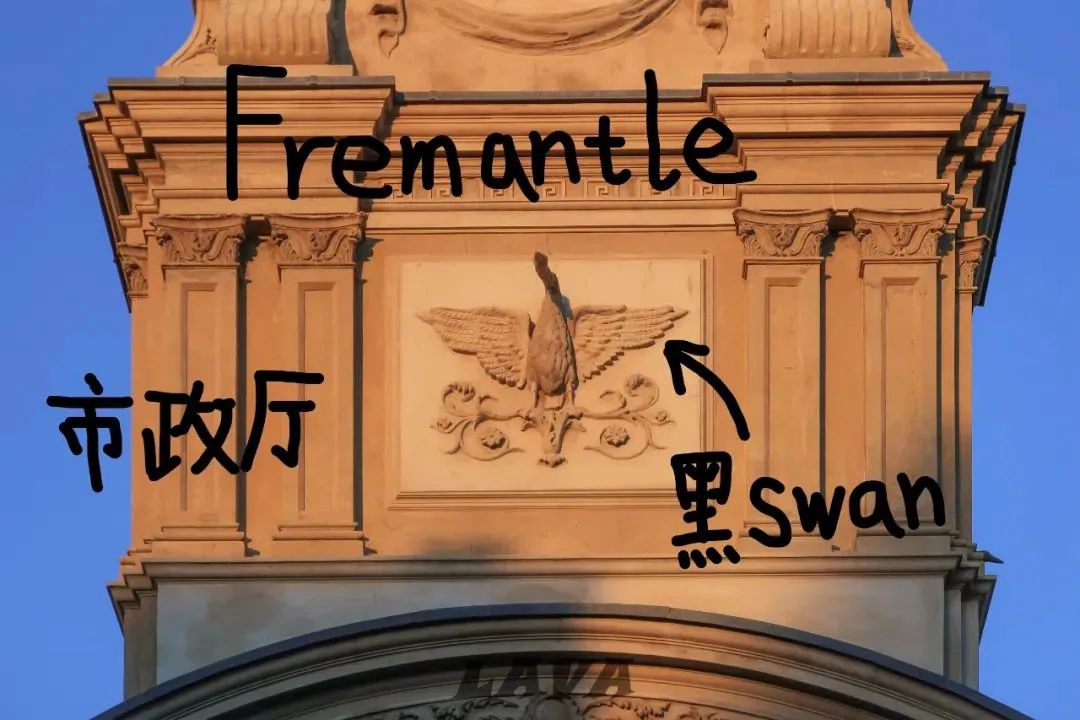

当船队进入位于Fremantle的出海口,狭窄蜿蜒的河道显示这不过是一条寻常河流,直到,直到他们看见,一只黑色的天鹅若无其事地驶了过来。

Fremanlte公路桥

如今河道两侧布满了精致的房子,而我刚来时,很幸运能够在其中一间蹭住。那时候感觉,珀斯是粉色的,坐在河边对着黑天鹅发呆,总在想象一个场景。

戳图看我的园丁体验

“All swans are white 所有的天鹅都是白色的”,西方人常用这句话来形容真理,又发明了“黑天鹅”,作为不可能存在事物的隐喻,使用了一千五百年。

直到一只帅气的,有着亮红色喙部,脖子成S型,眼神轻蔑的黑天鹅,向船队若无其事地驶来。在它身后,是另外无数只若无其事的黑天鹅。就像见到白耳朵,黑脑壳,白眼圈的熊猫一样,船员们大喊大叫,时年五十七的威廉先生,平静或抓狂,把这里命名为天鹅河。

张开翅膀可见的白色发翔羽

威廉觉得这里并不适合定居,而黑天鹅的消息传回了欧洲,一个古老的隐喻死亡了,有人把黑天鹅看做魔鬼,哲学家为了归纳法而吵架,最终又成为“黑天鹅效应”形容极低概率事件的影响。

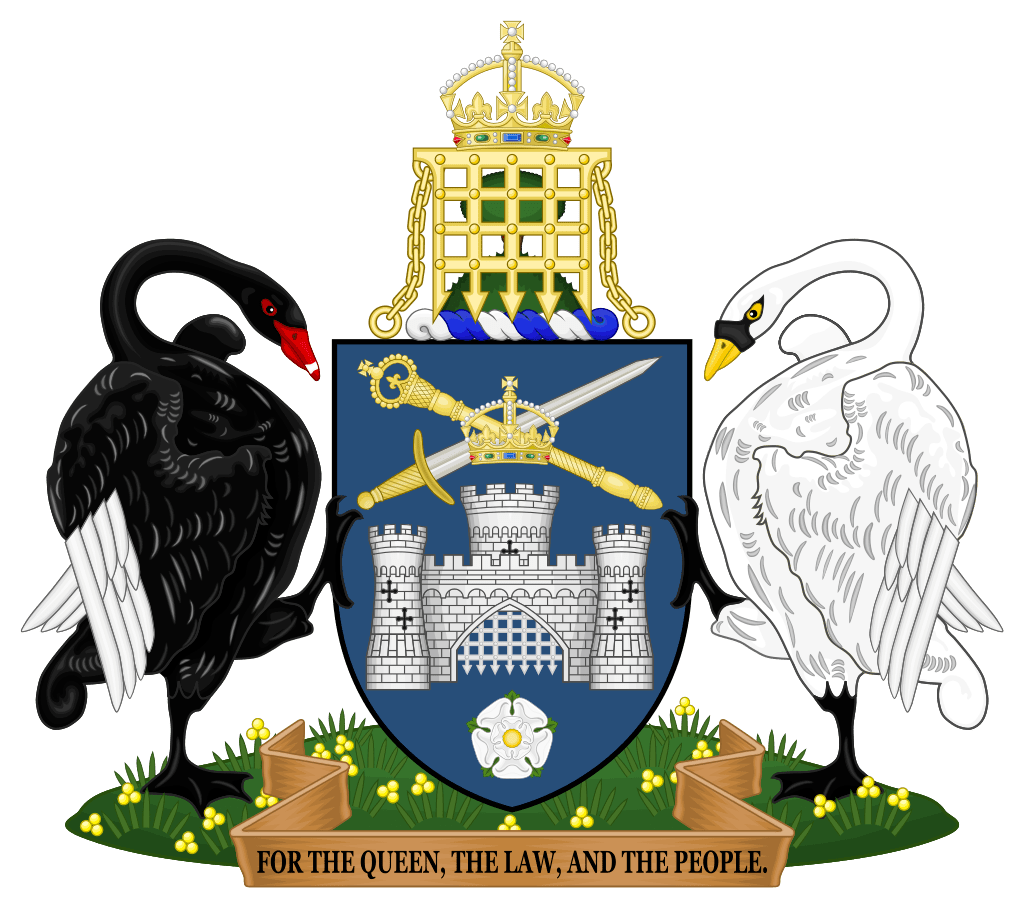

可正如南半球的颠倒季节,澳洲人欣喜地把这种原生的大型水鸟,看作是自身独特的象征,后来还成为西澳大利亚州的州徽。

首都特区的盾徽 分别象征土著和欧洲白人

西澳州旗

戳图看老港口Fremantle的前世今生

一百三十年后(1827),英国皇家海军军官James Stirling,沿着相同的路线溯河而上。一拐弯,两拐弯,三拐弯,河道右侧出现了一排废墟城墙般的石灰岩悬崖,Blackwall Reach。

再往前,一条八百米长的沙洲伸出河中挡住了去路。这里是附近土著部落的集合点,男人从西岸游上沙洲与女人见面,詹姆士用自己兄弟的名字为其命名,Point Walter。

绕过沙洲,豁然开朗。在这里,天鹅河与南侧的Canning River汇合,詹姆士取名Melville Water。家人只能对应小沙洲,而如此宽广的港湾必然得用权贵大人来命名,小詹的思路非常清晰。

右下为Canning River

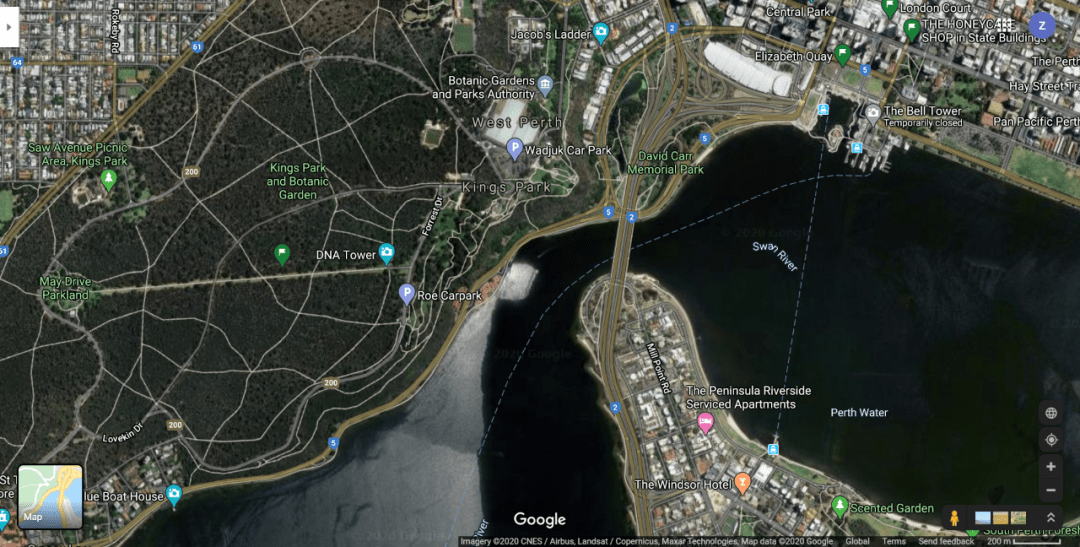

横穿Melville Water,他们的船在出口处Point Belches搁浅,而小詹趁机登上了西岸的山,并以当时新南威尔士总督的妻子Eliza Darling,命名为Mount Eliza。如今这里是最适合鸟瞰全城的Kings Park。

战争纪念碑

同行的画家Frederick Garling当场写生的水彩画里,南面正是通向Canning River的入口。发源于珀斯以东的达令断崖,长110公里的Canning River是天鹅河最大的支流,小詹选择用时任英国首相的乔治·坎宁命名。

河流交汇处 Applecross

离开豪宅的粉色泡泡后,我搬到了Canning River上游的郊区,Canning Vale。这里的工业区布满了蔬果批发商和包装工厂,给背包客提供了不少白工机会。那时萝卜比坑多,将走的萝卜占着坑要钱,不花真金白银买工作的话,只能无止尽地等。

图自维基

在收到无数个“淡季,暂时不招人”的回复之后,我把目标转向市区的黑工。

横跨天鹅河前往市区,会经过一条名为Narrows Bridge的混凝土桥。上桥的位置在Mill Point,也就是他们当年搁浅的Point Belches。下船减重拖行后,他们又发现了一个比Melville Water略小的河湾,詹姆士的眼前浮现了一幅河畔城市的蓝图。

左侧为Kings Park,正中为Narrows Bridge

小詹和伙伴们继续沿河探险,用家人朋友老板和自己的名字不断命名新发现,收集资料写成报告;终于在他的不停游说,和法国佬垂涎的助攻下,建立了天鹅河殖民地(1829),一个自由民的定居点。而殖民地的中心,就是与Sir George Murray苏格兰老家同名的Perth。

Perth Water,上方为CBD,右侧是Herisson Island

Perth Water 南岸

即使因为自己过于美化的报告,殖民地的早期非常艰难,詹姆士正式成为首任西澳总督。他的住所面朝平静的Perth Water,西端从Point Belches开始,东侧到Herisson Island为止。

“我从来没有见过如此美丽的景色”,他说,可他的眼里从来没有这片土地的真正居民,在他的亲自带领下,当地一些部落遭到灭族。

两百年后的现在,老詹脚下成了珀斯市中心,最为繁华的CBD。

珀斯CBD,中左为全市最高的中央公园大厦

Elizabeth Quay

South Perth Foreshore

我终于找到了市区的工作,珀斯已进入湿冷多雨的冬季。从餐厅回家有接近三十公里的路程,半夜三更,挡风玻璃前一片水汽,开在高架路上宛如腾云驾雾。

坚持不了多久,还是搬到了更近一些的Rivervale。这里位于Herisson Island上游,天鹅河又变得狭窄蜿蜒,旧时布满了沼泽和湿地。

左下为Optus Stadium和赌场

Bilya Kard Boodja Lookout

Kuljak Island

直到1856年,珀斯才正式成为一个城市,她距离悉尼超过三千公里,依然只是天边不起眼的野百合。十九世纪末,西澳多处发现金矿,淘金热为珀斯带来了成千上万的新移民,后来甚至超过了阿德莱德,成为澳洲第四大城市。

正中为第二高楼,BHP必和必拓,全球最大的资源公司

一周花上110刀,就能在市区住上房子,珀斯作为宜居城市榜常客也不是没有道理。不过这样的老房子皮薄不隔寒,工资到手立马买了被子和暖风机。

皮薄到长进树根

附近建于1935年的Garratt Road Bridge,靠着朴实的木质桥墩立于天鹅河之上,新旧两侧高度不一,每天跨越它上下班,闭着眼睛都能记起每一段突起。

回家,即将通宵的厂妹前脚刚走,早起搬砖的工友已经睡着,站在洗衣机前把全身油腻脱下,蹦蹦跳跳溜进雾气弥漫的浴室。两套工服,用椅子晾在暖风机和床之间,易干,又提供湿气,一举两得。洗完澡,即使知道一倒下就能睡着,也要仪式感满满地坐在电脑前,看点沙雕视频。

珀斯所有的沙滩,一股脑朝向西边的印度洋,旅游局瞅着东边对标搞了个“Sunset Coast 日落海岸”。沙滩本身素质一般,拿不上演奏厅的台面,更像地铁口的沉默艺人,在神情呆滞的休息日,能提供一些充电的功用。

Cottesloe Beach

Ocean Reef Boat Harbour

这样说有些不公平,休息日里,去的最多的,其实是赌场。

离家不过五分钟的地方,各地游客,工人,赌徒,企业家,华人一般是老太太或留学生,也许还有跨国的罪犯,在我的想象之外优雅地执行非日常。他们盯着转盘若有所思,他们拿着筹码大喊大叫,好像都认为自己对命运有某种神奇的掌控力,能思考出冥冥之中的下一个号码。错了,那就是命运负我,绝不是因为概率使然。

幸好我不是嗜赌的人,还是给自己立了规矩:拿着工资里的二十刀,玩完算数,涨满五十刀走人。这样的赌场之旅轻松,我也渐渐品尝到了赌博隐藏的一种魔力。别人面前的筹码越堆越高,赌徒吹气换手,一次又一次来到轮盘之神面前,就是为了重复确认,没错,我只是差点运气而已。

二十刀,二十刀,二十刀,我终于攒够了离开珀斯,离开南半球冬天的钱了。

还没有评论,请在下面添加你的声音!