来到这儿时正值冬天,可西下的太阳依旧毒辣,车窗左右看不清的植被反射着红色的光,恍惚间以为自己在一颗毛茸茸的火星上开车,死死盯住路的中线不敢往外掉。

从一号公路往里拐,横跨十几公里干涸盐滩,桥的两侧出现了平静的红树林和汹涌的潮水。拐个弯,掉色木牌上漆着“欢迎来到PS村”,十几户人家零零散散。

路的尽头,是小镇唯一的房车营地,唯一的酒吧,及唯一的餐厅。朋友帮忙找的,就是这个餐厅的工作,给的工资,算是对得起它的偏僻。我把车停在路边,长途旅行把它染成灰红色,天然地融入了背景。

第一次见到chef,就记住了他浓烈的香水味,和瞪得跟生蚝一般大的眼睛。

离餐厅八分钟步程,是给我安排的住处,即酒吧经理的房子,后面加盖的铁皮屋。覆盖黄沙的院子里只有一棵老树,树下是留有余炭的火坑,正面看起来,铁皮屋就像个陈年车库。

推开门,椅子是坏的,房间里躲起一些淅淅索索的声音,我把包裹堆到小床上去,换上短裤便离开了。

PS村三面环海,一面是海洋保护区,延续到餐厅门口的小观景台,但都不是什么绝妙的景色。潮水退下,沙滩上裸露出坑坑洼洼的礁石,混乱,不会让我联想到度假的感觉。

更远处是Port W,运输带上载着源源不断的矿石,省下挖掘深水港的钱,伸入大洋的栈桥长得看不到尽头,模模糊糊黑影来去,仿佛亿万年来都是大陆的一部分。

迎着海风一路走,在被苍蝇烦死之前,走到了另一侧的蜜月湾。也许是因为喜庆的名字,也许是因为这里嶙峋得更别致些的礁石,寻常的工作日才会有少许游客造访。

绿色的航标灯下,有位大爷正在钓鱼。他光着脚,鱼竿插在沙里,心思却不在竿头,背手盯着对面贾曼岛上的灯塔。晚风中他的头显得有点固执,看起来不像游客,也没有本地人和善的模样。

忐忑地戴上黑鸭舌帽,身着黑衣黑裤去上班,一位同事带着我开始了第一天工作。他叫拜,本地人,和chef类似的壮实身材,脸上却还是未成年的稚嫩。

拜话很多,边演示边不自觉晃晃左手腕的手表,“塔塔酱超级简单,就是加了腌黄瓜的蛋黄酱,但我们都爱吃”,说着吮了一口手指。煎锅前的chef叫到他,立马推推眼镜毕恭毕敬地跑了过去。

菜叶子,彩椒萝卜丝,三片黄瓜,一颗小番茄对半切,再加一点腌橄榄,一碗基础小沙拉就做好了。一托盘十二碗,一天至少做个七八盘。如此简单的配方,怕慢怕浪费,两只手笨拙地不听使唤。

我很清楚,厨房另一头的chef,只是暂时还没想起新手期的我。他的脸因为高温,散发出一种火辣辣的光,可能来自于他的老家,一个低纬度的热带岛国。

实际上餐厅分为两层,楼上的雅座面向海景,据说合适的季节甚至会有鲸鱼游过。连接着可以点酒的吧台,再往里是张灯光暗淡的台球桌,古早的街机发出激光,非常典型的乡村俱乐部氛围。

而楼下则是我们的厨房,做好的餐食通过一台电梯传上楼,吃完后,盘碟刀叉又会通过电梯送下来待洗。厨房的室外同样有座位,所以拜或其他熟练的同事忙到一半,有客人来也得跑到前台去点餐。

餐厅号称是大西北第一的Fish&Chips,招牌的炸鱼薯用的扁裸颊鲷,一种“鱼味”较淡的白肉。

拿到单子,先看是煎的还是裹粉炸的,又是这道划算的海鲜套餐,打一碟塔塔酱,备一碗沙拉和一块柠檬。厨师出单后,铺上一把薯条,叠上两块鱼,两条虾,两颗扇贝,两个鱿鱼圈,全都发着一次性手套挡不住的烫。

从此往后,备料,拌酱,做沙拉,摆盘,每一步我都生怕犯错,一次又一次拉着拜确认。然而,拜觉得用嘴讲一遍就是教会了,仿佛把教材量子速读一遍就能考上清华北大一样。

“你不带他做一遍,他怎么知道材料在哪拿的呢?”,副厨靠过来冷冷地说,拜则偷偷翻了个白眼。

副厨莱同样严肃话不多,但时间一长,就很容易看出他和chef的不同。他的准备更加充分,他的安排更有条理,谁做得多,谁做得好,心里也似乎更有数。

作为小镇唯一餐厅的员工,下班后的午饭和晚饭,当然是自己解决咯,而早餐,为了避免带薪蹲坑,一杯咖啡足以。老板的产业,除了房车营地,餐厅和酒吧,还有一个小杂货店,但只卖一些零食饮料及钓鱼装备。所以每周的采买,都得到临近镇去。

想想好像还没见过老板,只听见过他打电话到店里吩咐事情,偶尔要个外带。

小镇生活枯燥乏味,他们喜欢聚集到酒吧经理家来喝酒,院子里燃起篝火,而我也就不得不出来意思意思。

夜里少了烦人的苍蝇,柴火噼啪烧出火星,莱和我讲一样的家乡话,在一旁的拜只能跟着模仿,努力地猜我们在讲啥,然后单方面宣布自己猜对了,大闷一口啤酒。

在小杂货店里工作的尚也来了。他在PS村独身待了大半辈子,听说屋子里摆满了一墙的CD和影碟。尚没有一般小镇居民的热情,你不问他不答,偏偏我经常得去店内帮餐厅补货,纸杯,刀叉,饭盒,各种酱料,散布在仓库各处。可能是我负责找东西的那部分脑区受过损伤,只能麻烦尚帮我找。

酒吧经理喝嗨了,带着我去看他的典藏。“百分百纯净的好酒,我自己酿的,老王出八千我都不卖给他”,说完在沙发前摔了一跤,眼镜划过挂了彩。众人把他安顿好,篝火熄灭,各回各家,整个小镇连八婆狗子都睡着了。

骨子里是个城市人,这样的夜里,入睡显得心不甘情不愿。循着海浪的声音散步,柏油路面留有余温,星空是和手机相反的荧幕,眨眼间一颗流星划过,怀疑自己出了幻觉。 周三,是餐厅每周一度的牛排之夜,所有T仔骨牛排一律半价,要是恰好遇上月梯,更是爆满到两个冷柜都不够吃。恰当的时间,大圆月会在天黑后升起,并在海面一点点拉出一条光梯,可惜这个恰当的时间,我必然是在上班的。

餐厅的牛排酱汁非常英式,基酱是肉汁熬成的gravy,加入相应的配料成了黑胡椒酱和蘑菇酱。蒜香酱则由蒜末和黄油制成,更特殊的是戴安娜酱,胡椒,奶油,松露等放入gravy熬制,还加了芥末及伍斯特酱增添辣味。

接到牛排单子,先找到标明的熟度,再淋上相应的酱汁,而这需要我全神贯注。五分熟,蘑菇酱,舀一勺,淋上…草,背后冒出冷汗,单子上分明写着个on side,完了,上一个犯这种错误的老员工,被chef骂了二十块全熟牛排的时间。

我呆呆地走了两步,厨房在四周热火朝天,每人都同时做着多个操作,我的肌肉突然自作主张抽了个干净盘子,把牛排神不知鬼不觉地拖了过去,用纸巾吸了吸表面的蘑菇酱,剩下的痕迹用薯条盖上,再把盘边擦了个锃亮送了上去。

从电梯回来的路上,拜端着蒜香虾比了个大拇指,“一切顺利吗?”“还行”,我也回比了个大拇指,手指因为刚才的惊险操作而微微发抖。天知地知,食客知我知。

接下来的一小时,我一心牵挂着二楼传下来的动向,想知道究竟能不能逃过一劫。 “怎么了,chef”,我转过头,看见大吼的chef,脸上的海岛风光。 “5号单的和牛汉堡和凯撒沙拉是你送的吗!”他粗壮的手捏着单子,眼睛瞪得巨大。 “你都做了这么久了(一周),还不知道5号是楼下吗!”

生意好的时候,做单的压力极大,似乎自己随时都会犯个错。而chef,就在后头,透过一排椰子树盯着我。

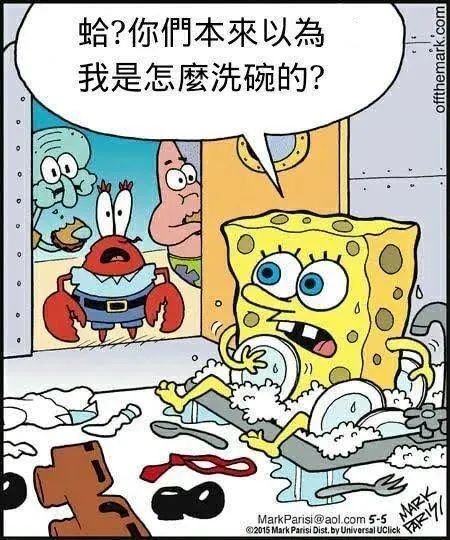

于是,我选择,去洗碗。楼上送下来的盘子,厨师用完的锅瓢,全都要靠帮厨轮流解决。一到干净盘碗不够,或者单子不多的时候,我就会主动承包洗碗工作。对比备餐,洗碗确实要辛苦不少,但胜在很难犯错,刷完十几个盘子,推进洗碗机,任洗洁精在身上飞溅,大脑可以完全放空。

“LAVAAAAAAAAA!”,听到chef的怒吼我边脱手套边跑出去。 是的,洗碗机轰鸣,即使你洗到激情正酣,也得随时屁颠屁颠出去做单。按莱的话说,洗碗时,你要能听见外面打单机印墨的声音。

除此之外,Chef有事没事还会到后头来晃一圈,拿个萝卜放个锅铲,嫌弃一下你没刷掉锅底的黑,洗碗绝对不是件简单的事。湿身是常态,洗洁精的洗礼下,双手长出了鳄鱼皮。

成为厨师之前,莱也是从帮厨,一步步做起来的。临近歇业时,洗脚桶大小的锅,酱汁挂成包浆的不锈钢盆,盘子会从电梯口垒到屁股边。可以说,大家打卡下班的时间,全由洗碗的人决定的。

为了后面毫不费力地展现出大师速度,我需要做点铺垫。争分夺秒刷碗,随时去室外收桌,提醒楼上早点送碗,提醒无效就自己上去搬。很多人误以为,洗碗速度取决于刷盘子的激情程度。激情当然是很激情的,但有些技巧显然更加重要:尽量使用钢丝球而不是海绵刷,钢丝球下众碗平等。有规律地码盘子,从洗碗机出锅后才更方便摆放。但不需要每次都码满,让洗碗机不停运作起来才是关键。

上班令人疲惫,我拾起了钓鱼的陋习。每到休息日,我便会提着桶扛着竿,穿梭于红树林间,偶有收获,就姜葱蒜伺候。一次穿着水鞋淌到了红树林的尽头,Port W的栈桥又出现在了眼前,正午的阳光下发着暗红,一样看不到边。

我发现,不管怎么走,似乎都无法完全靠近Port W。从网上得知,海龟产卵的季节快到了,而在Port W另一侧的Back beach,就是海龟筑巢的选择之一,内心决定怎么也要去一趟。

上班,又洗了一天碗,下班,走出餐厅时连内裤都是湿的,迎面吹来海风,全身轻松。只换了高筒水鞋,在冰箱翻了些变味鸡肉,一脚油门便驶出小镇灯火外。

除了伸入大洋的栈桥,Port W还往里占据了很大一片地,所以前往Back beach得绕上一大圈。“欢迎来到PS村”的牌子背后光秃秃,巨大的初生圆月,光影交错的水面,打人柳般的红树林,寂静的盐滩,穿过一段私人道路后,公路架起桥,桥下大概是七八股反着微光的铁路。

一侧是月下无尽的黑,一侧是铁丝网后平行的路,应该是供Port W员工内部通勤用的。一辆矿工专车,插小旗子的皮卡,隔着铁丝对向开来,我们互相灭了远光灯,我还伸手打了个招呼,但没看清司机的脸。

公路开到尽头,铁丝网出现一个开口,铁牌用红字写着不得入内的警告语,往左是拐向沙滩的土路。

夜晚的Back beach正对大洋,海风狂烈,我的鸡肉只骗到了两条贪食的鲶鱼,它们上岸后发出吱吱的叫声,没有鱼鳞的身体滑溜绵软。

“鲶鱼你要吗?我不太敢杀”,我按着鱼给莱打了个电话。

我拎着尾巴,把它甩了回去。直到圆月藏起,也没瞧见一只海龟的影子。

回程,暗下去的夜空让我注意到,铁丝网另一边的发亮机械,大概是运载矿石的吊机之类的。它有着结构复杂的支骨,像一只沉默的巨型生物。仔细端详,没看出有在动的迹象,却一直能听见,低沉的嗡嗡声。

起床后全身酸软,超大杯咖啡下肚,推开门,竟是个罕见的阴天。开出院子,天又暗了一格,海平面笼罩着一股沙尘。这个寻常的周四,排了莱,拜和我的班,一个没有压力的组合。

“这个能见度,鬼会来吃咩”,拜睡眼惺忪地赶来,带着瓶运动饮料和一个牛肉派,打开吃了一口。

“那可说不定,别废话,赶快把沙拉做了,培根也要拿出来切一下。Lava你去店里拿两箱薯条吧,还有小的外卖纸盒,推车去。”莱嚼着口香糖,把炉子一个个点着。

外头天还暗着,从西边刮起了风,我把推车反着拖,刚摆出去的垃圾桶可能要被吹翻了。

“您好!欢迎光临!”小店感应器发出刺耳的塑料声音。 零下三十几度的冷冻室把库门都冻住了,暴力开法是用一把铁锹直接横着铲开,常规方法则是用一把撬棍利用杠杆打开。

“我在这呆了几十年,就没见过像今天这样操蛋的天气,没生意的。”尚推了推鸭舌帽说。 冷冻薯条还是一如既往地重,不得不一手扶箱一手推车,倒是背后的风给我帮了很大的忙。

回到餐厅,拜笑得酒窝能夹薯条,“快点把东西收一收,收完可以下班了啊”,莱抢着说。 我看了眼时钟,十点出一刻,甚至连营业时间都没到,“谁说的啊?” “老板说的咯,怎么?这个天气你还钓鱼吗。”莱笑着上了楼梯。

窗外的能见度低得有点不真实,收拾好后,我跟着拜上了楼,莱正跟酒吧经理说笑,女招待盖上制冰机,叉着腰打开了酒橱上的电视,大家转头都看起了新闻。

“这场历史罕见的沙尘暴原因依旧未明。”新闻画面里,州府海岸线同样笼罩在沙尘中,沿着海岸线北上的一号公路在几盏路灯后便完全消失了,路的另一端,连接着遥远的PS村。

“希望市民尽量待在室内,不要外出!也不要上街哄…”

大家脸上的愉悦气氛突然消失,只剩下电视断了信号的沙沙声。

还没有评论,请在下面添加你的声音!